「野菜を作るだけでは、もう農業は成り立たない」

そう言われるようになって久しい今、注目されているのが農業の六次産業化です。

単なる作物の生産にとどまらず、加工・販売までを一体化して行うことで、農業に新たな付加価値を生むこの仕組み。

本記事では、「六次産業化とは何か?」を基本から解説し、実際の取り組み事例も紹介します。

1. 「六次産業化」とは?

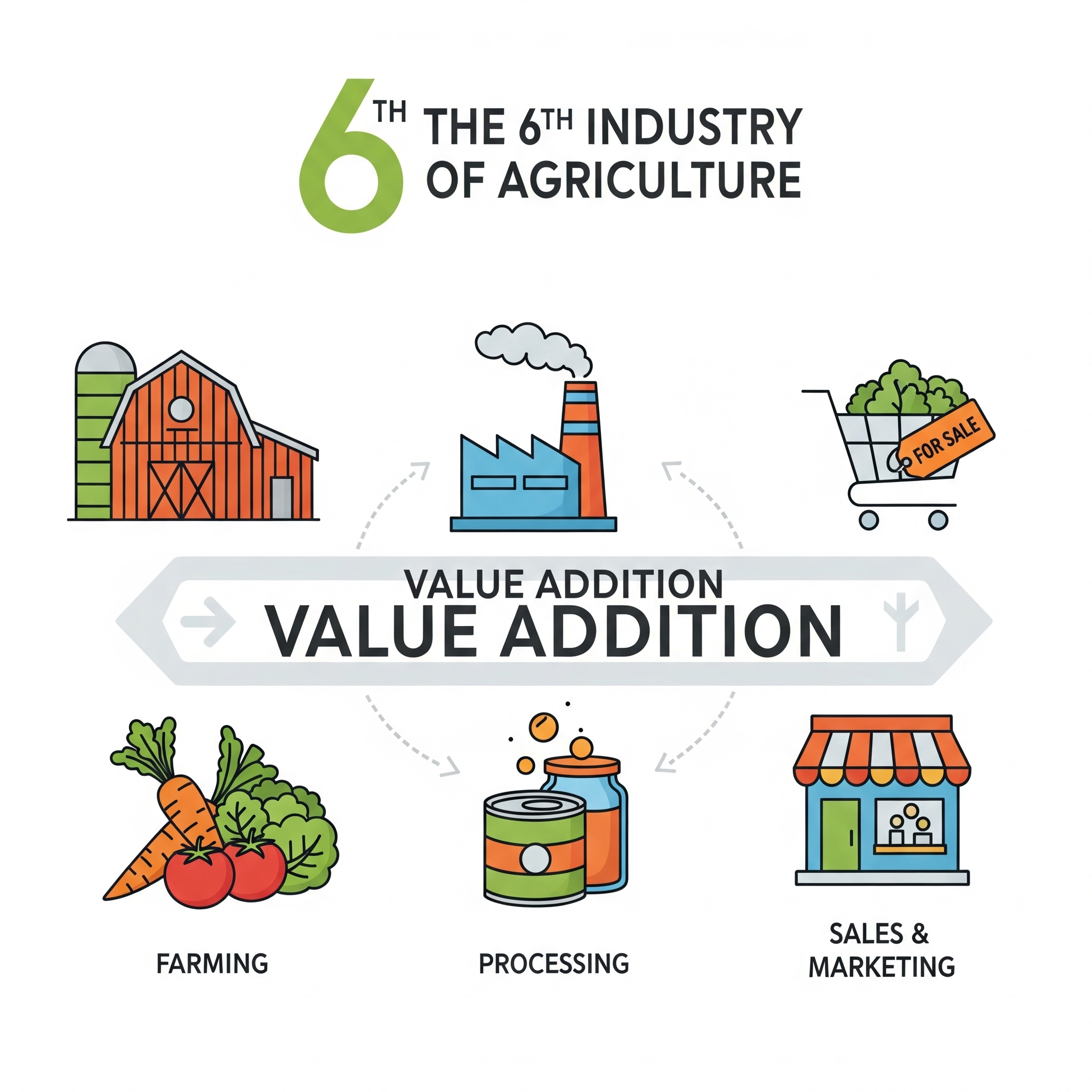

六次産業化とは、「1次産業(農業) × 2次産業(加工) × 3次産業(販売) = 6次産業」という考え方です。

つまり、農家が「作るだけ」で終わらずに、

自分たちで加工品を作り、自分たちで売ることによって、収益や雇用を生み出すモデルです。

たとえば:

- トマト農家が、自家製トマトジュースを作って販売

- 米農家が、米粉スイーツを開発してネット販売

- 観光農園で、収穫体験+加工体験+カフェ営業を実施

こうした形で、生産者が消費者との距離を縮めながら新たな価値を創出しています。

2. 六次産業化のメリット

✅ 収益の向上

中間業者を介さない直販・加工品販売により、利益率が上がります。

✅ 雇用の創出と地域活性化

加工・接客・販売業務などが生まれ、地域内の仕事が増加します。

✅ 価格競争からの脱却

「ブランド化」「ストーリー性」で差別化し、価格決定権を持てます。

✅ 消費者との関係構築

農家の顔が見える販売はファンづくりにもつながります。

3. 実際の取り組み事例

● 事例①:トマト農家が立ち上げたジュースブランド

長野県のある農家は、糖度の高いトマトを使って自家製ジュースを製造。

パッケージデザインにもこだわり、ギフト商品として百貨店にも展開。

地元の道の駅・ECサイト・ふるさと納税など、多様な販路で売上を伸ばしています。

● 事例②:米農家が挑戦する「米粉スイーツカフェ」

新潟県の若手農家が、地元産の米を使ったグルテンフリーの焼き菓子を開発。

自ら運営するカフェでは、製造現場の見学ツアーや稲刈り体験もセットで提供し、観光需要も取り込み。

● 事例③:高齢者・障がい者と連携したジャム工房

北海道では、いちご農家が障がい者支援施設と連携し、ジャム製造を共同運営。

農福連携+六次産業化の成功事例として注目を集め、企業とのコラボやメディア取材も。

4. 六次産業化を始めるには?

① 商品コンセプトを明確に

「誰に」「何を」「どう伝えるか?」を明確にし、ブランドの軸をつくる。

② 小さく始めて徐々に拡大

まずは地元イベントや道の駅で販売 → SNSやECで販路拡大がおすすめ。

③ 衛生・許認可などの確認

加工場を持つには保健所の基準を満たす必要があり、施設整備も重要です。

④ 補助金・支援制度を活用

農林水産省・自治体・JAなどが六次産業化支援補助金やアドバイザー制度を用意しています。

5. 課題と注意点

- 加工・販売にかかる時間と労力

- 衛生管理や食品表示の法令対応

- 安定供給のための品質管理・在庫管理

- 商品が売れるかどうかのマーケティングスキル

「農業+ビジネス」としての視点が必要となります。

まとめ|“農家=経営者”という時代へ

六次産業化は、「自分たちの農業を自分たちで守る」ための新しい手段です。

農家が作って終わりではなく、売るところまで責任を持つことで、

農業はより自由に、より強く、より持続可能な産業へと進化していきます。

大切なのは、「作ること」への誇りを土台に、時代に合った発信・価値提供をしていくこと。

あなたの農業も、六次産業化を通じて新しい可能性を見つけられるかもしれません。

背景透過.png)